01.幼少期からの記憶

パーリ語で書かれました『大般涅槃経』という経典があります。その中に釈尊が亡くなる前、臨終間際のときに遺されたお言葉、いわば遺言にあたるものが伝えられております。パーリ語の原文では「ヴァヤダンマー サンカーラー アッパマーデーナ サンパーデータ」。わかりやすく翻訳いたしますと「物事は、みな変わりゆくものである。投げやりにならず、努力してやり遂げなさい」。そんな意味になります。

私が大学院で仏教を本格的に勉強し始めた中、パーリ語も学んだのですけれども、先生から教えられて記憶に残っている言葉がいくつかあります。特にその後もずっと私の支えになってくれた言葉、それがこの言葉です。

―お生まれになってから大学で研究を始められる辺りまでのお話をお聞かせください。

私は天草の曹洞宗の小さなお寺で生まれました。父が元々奥尻島(北海道)の出身で、函館で自分の師匠となります大塚老師という方について修行を重ねていたのですが、元々、お師匠さんが天草のご出身だったのです。父は、お師匠さんの言葉に従って、ちょうど第二次世界大戦の直前に住職として天草のお寺に入ったわけです。

その少し前に母と結婚をいたしておりまして、私は熊本県天草の地で生まれました。したがって、生まれたところは、曹洞宗の天草のお寺だということになります。

私は長男でした。しかも、父は昔、死の病といわれておりました結核の病気を持っておりました。もちろん、そのときには安定した状態ではあったのですが、そのことが師匠である父の頭にずっとあったようで「自分は長くはない」とお医者さんからもそう言われていたそうです。しかも、私が長男でしたから「なんとか早いうちに、一人前のお坊さんにしなければ」という思いが強かったらしいのです。それで小学校に入る前から、お経を覚える。あるいは、曹洞宗の作法を覚える。もちろん、基本的なことだけですけれども、覚えさせるという。一生懸命そういうことに努めまして、いわゆる曹洞宗でよく読まれるお経を、小学校に入った頃には大体覚えていたのです。

いわゆる太平洋戦争が終わって間もなくですけれども、父は家族と弟子数人を引き連れて、汽車を乗り継いで数日かけて、現在住まいがある函館まで移動していました。実はそういう経験もあります。はっきり記憶に残っていることは、本当に断片的なことではありますけれども、ともあれ、いわば子どもの頃から仕込まれて、お坊さんとしての基礎的な知識、ふるまい、そういうものを習いました。しかし他方で、そういう戦中から戦後にかけての混乱の中ですので、お坊さんたちのふるまい、目にすることについても、いろいろと疑問を持ったこともございます。いわばあれこれと環境に揉まれ、、幼少期にこの世の中のありさまというのか、坊さんたちを含めて、人びとの荒れる姿というのを見てきた面が一方にあるのです。

そういうわけで、このような両面性を幼少期に学んで、そのころにはっきり意識化し「これはこうである、ああである」という規定ができたわけではありません。けれども、自然に曹洞宗という宗派を通して、仏の教えと現実の世の中でのお寺の扱われ方のいぶかしさや、お坊さんたちのふるまいに対する疑問など、そういう乱れた面とそれらの両面を学ばざるを得なかったわけです。

戦後の混乱期はまた、いろいろな宗教・宗派が活動を活発にした時期でもあります。そういう中で、お寺やお坊さんの存在が公然と批判され、お寺に生まれたこと自体がおかしな目で見られる、ばかにされるなどの差別も、現実にはありました。だから、子どもながらに何か感じるものがある。そういう年がずっと続いたわけです。

私が仏典の中身について、いろいろ考えるようになったのは中学生の時代以降だと思います。最初は、曹洞宗で読まれます『修証義』というお経がございますね。これは道元禅師のお言葉を集成した和文のお経ですから、少しはわかります。その『修証義』の中の断片的な言葉というものが記憶に染み込んでいて、どんな意味かということが気になってきます。そういうことから、仏教の中身に少しずつ関心を持つようになったわけです。

ただ先ほども申し上げたように、父が大変厳しく、私を早く一人前にしようと育てているという状況の中でしたので、家に帰れば手伝いをさせられます。そして、それは「ほどほどにしてほしい」と思うくらいだったものですから、いわば逃げ場をつくるためもあって生徒会活動にも関わりました。中学、高校のどちらでも生徒会長をやったのです。それは「学校で用があるから」と言えば、家庭でもそれほど文句は出ませんからね(笑)。それが、安らぎというほどではないですが、ホッとする場ではあったのです。中学校では吹奏楽部のクラブ活動が盛んで、それも幸い音楽の先生が担任だったものですから、そこに引き込まれて音楽活動もしました。私はクラリネットを担当しました。そういう経歴もあります(笑)。高校に行ってからは、男女共学の公立の学校でしたから女子も交えて生徒会活動をしながら、気の合う仲間の生徒たちと「ああでもない、こうでもない」と議論をすること、これも結構楽しくて、なかなか家には帰りたくないという時期もありましたね。

私のお寺では、在家の方々に禅を指導するグループの活動を受け入れていました。その縁で指導に来られた人が、当時東京教育大学で日本史学の教授をされていました芳賀洞然老師。俗名は芳賀幸四郎氏(1908-1996)です。その先生が、毎年決まって夏の摂心会の時期に、東京から来られていたのです。ご老師は、父と仲良くされていました。いよいよ私の高校卒業が近くなってきた頃に「大学はどうするのか」という話が出てきました。それまで私の父も母も、たぶん「高校を終えたら、もう日本人としての基本的な教養は身につけただろうから、あとは僧堂にいって、きちんとお寺を継いでほしい」という思いだったと思います。ところが、その芳賀老師が「いや、今の時代はお坊さんになるとしても大学に行ったほうがよい」と勧めてくださったのです。

この芳賀老師のお勧めで、両親も私の大学進学をしぶしぶ認めてくれました。しかし「大学は国公立、受験は一回、一大学だけ。失敗したら僧堂へ」という条件付きでした。この条件を何とかクリアし、私は昭和34年に芳賀老師が教鞭をとられていた東京教育大学に合格して、いわゆる高等教育への門扉が開かれました。この受験の際にも、また、その後の学生生活のことでも、東京のことについては、ぽっと出の私はほとんど何も知りませんでしたから、芳賀老師には、親しい叔父のように終始、面倒を見ていただきました。大恩をいただいたお一人なのです。

ちなみに、ぎりぎりまで悩んだのは、何を専攻するかということでした。大学進学の可否自体のことについても「運命に任せよう」という気持ちもありましたので、このように考えました。いずれもしも、お坊さんになるとすれば、基本的に、やはり世の中がどういう仕組みになっているのか。その中で人はどのように生きるのがいいことなのかを知っておく必要があるのではないか。そういう思いが少しあって、倫理学を選んだのです。

ともかく、子どものころからいろいろな経験があって、物事はきちんと総合的に考えて決めないと駄目ではないかという考え方が、だんだん醸成されてきたのかもしれません。

さきほど『修証義』の話をしましたけれども、仏教のことを本当に勉強するようになったのは、もう少し後からです。その中で高校生の頃に読んで、すごい衝撃を受けたのは親鸞聖人の『歎異抄』でした。当時これは、学生や教養人の必読書に数えられていたのですが、こんな仏教の捉え方、仏教の解き方があるのかと思ったことでした。

それと、同じ頃に読んだドストエフスキーの『罪と罰』、これにも大変感動しました。大学での専攻課程として倫理学を選んだのには、このような読書経験の積み重ねと関係しているように思います。そして、さらに大きくは、ふとしたことから東京大学の大学院に入り、その後、研究者としての道を歩むようになってからもお寺との縁をずっと持ちながら、いくつかの大学の教授を勤め、やがてまた、仏教伝道協会のお世話もさせてもらっているというところまで、この機縁はつながっているようです。

―ありがとうございます。お話が重なる部分もあると思うのですけれども、大学の卒業論文が「道元における出家と在家」というタイトルですね。

偉そうに聞こえるかもしれませんけれども、この主題は私にとっては深刻な問題だったのです。つまり、これからもしも大学を終わって坊さんになるとすれば、まずは出家と在家の本質的な違いはどこにあるのか。それを宗祖、道元禅師はどのようにおさえておられるのか。しかも、それは果たして今の時代に通用するのか。現実に、今の日本の坊さんたちの生活の実態から見て出家といえるのか。と、そういう複雑な問題がいろいろ絡んでいますので、少なくとも自分のあり方にはそれなりの責任を持たなきゃいけないのではないか。このような問題意識がありましたので、こういうタイトルになったのです。だから、その頃は関係する諸文献を細かく文献学的にうんぬんするなどという話では全くなくて、文庫本の『正法眼蔵』の中から関連するものを抜き出して、自分なりの考察を加えるといった程度のものでした。

結論的には、在家主義的な男女平等観に立つあり方を肯定するのと、否定するのと両面が禅師にはあります。初期の頃には、たとえばこれも『修証義』に取り込まれている言葉ですけれども、「たとい七歳の女流(にょりゅう)なりとも、即ち四衆(ししゅ)の導師なり、衆生の慈父なり」(修証義・発願利生)という言葉があります。つまり、男女差別などない、あくまで法の世界は1つなのだという方向です。ところが後の教え、たとえば『正法眼蔵』の出家の巻では、「いまだかつて出家せざるものは、ならびに仏祖にあらざるなり」と説かれています。「出家すること自体が本当に大切なことであるから、子孫をあわれむなら出家させなさい」という教えもあります。いわば、出家主義の方向に傾いていかれるわけです。この辺りご見解の変化が禅師ご自身の置かれていた時代の趨勢とその中での仏法の護持と継承の決意に関わることは確かでしょうが、難しい問題ですね。

02.中国仏教への関心

―『中国仏教思想史』というスケールの大きな書籍を若干40歳にして刊行されました。

また、学位論文の中核である華厳宗の第二祖、智儼(ちごん)に注目された理由も教えていただけませんか。

『中国仏教思想史』の刊行は、これもいろいろな縁が絡んでいるのですが、東京大学の非常勤講師として中国仏教史を担当していた時のノートがベースになっています。それを直しながらまとめあげたものが本書なのです。私の仏教学に対する関心や、取り組み方の姿勢などは、この書籍にほぼ示されています。とにかく歴史というものは、必ずどんな思想にも深く関わってくるはずだと。仏教の場合でも、歴史を無視して仏教を語ることはできないだろうという思いが研究の基底にあります。

もちろん、一番大事なところ、本質的なものは、そんなに動くわけではありません。けれども、現実に現れてくる仏教の姿というものは、やはり歴史の中で形づくられる。このことは、しっかりとおさえなくてはいけない。しかしながら、現実の歴史と思想の歴史というものは、ぴったり重なるわけではない。必ずズレが生じて現れてくる。歴史が先行することが多いですが、思想が先行する場合もあります。両方ありますけれども、とにかく、ズレをきちんとおさえた上で、歴史と照らし合わせる中で、初めて仏教の生きた姿が見えてくる。そういうことを学部生のころから感じていました。そういう思いの中で私は修士課程で華厳宗第二祖智儼(ちごん 602-668)の研究から入っていくのです。

そんなことで、大きな思想の流れ、歴史の展開との関わり合いを意識しながら、要するに思想史上に智儼を位置づけようとしたわけです。

私が学生の頃は、華厳学といえば鎌田茂雄先生(1927-2001)がリーダー的な存在でした。鎌田先生は、華厳宗第四祖にあたる澄観(ちょうかん 738-839)の研究が中心で、その中で、第三祖の法蔵(ほうぞう 644-712)などにも触れておられます。その鎌田先生のご研究には、私の研究方法に近いところがあり、私も学ばせていただきましたが、それほどはっきりとそれが見えるような扱い方ではなかったように感じます。

ところで、私がなぜ智儼の思想を主題に選んだのかというと、第一に智儼に直接スポットをあてた研究は、大きなものとしては、それまでなかったということです。第二には、物事は全て大成する人よりも、その前の人が重要だという考え方を私はもともと持っていて、中国華厳宗の場合はその大成者法蔵以前で、その基礎付けを行った人が智儼だからです。

たとえば建物の場合でいえば、最初の土台をつくるということです。人間の粗い目には、表面に見えるものしか見えませんね。けれども、専門家の目からは、その背後にある土台まできちんと見えるはずですね。土台がどうなっているのかと。むしろ、そこがよりいっそう大事だということです。

それから、もう1つ、第三には、やはり思想自体の魅力です。智儼の場合、華厳系教学の枠組みでいえば、その基礎づけをされたという位置づけの仕方に間違いはありませんが、同時に「三階教(時代に即応した民衆の救済を唱えた異端的仏教)」に深く共感されています。このことを見逃すことは出来ません。

また、智儼が義湘(ぎしょう 625-702)を育てたことも忘れられません。義湘は法蔵の兄弟子にあたる新羅の人で智儼に学び、初めて朝鮮半島に華厳を伝え、韓国仏教発展に甚大な貢献をしています。この智儼と義湘とのつながりからいっても、智儼は偉大な存在なのです。

ほかには、智儼の伝記にも惹かれたこともあります。それによれば、あるとき杜順(とじゅん 557-640)が智儼の家にフラッとやってきて「これはわしの子どもだから、わしに帰せ」と、そういうことを言って弟子にしたというのです。どうしてこういう話が生まれたのか。「闇の中で見えるものがある」という言葉もありますけれども、杜順には何か見えないものが見えたということではないでしょうか。「何かがある」ということを見出したのです。私は、良い縁というものは、こういう形で生まれるのかもしれないと思っているのです。

03.東アジア仏教の発想と交流

―先生が提唱された「東アジア仏教」にはいろいろな関わり合いや段階や位相があるということを、多くの箇所で書いていただいているのですけれども、改めてその視点を、教示いただければと思います。

そうですね。これまでの研究というものは、地域的に区切ってしまって、そこだけで完結するというように捉えることが多かったと思います。「それで本当にいいのか」という疑問です。思想とは、決してそういうものではなく生きて、いわば縦にも横にも、はるか先までつながっていくようなものだから、そういう切り方だけで対処してはいけないのではないかということです。これが1つです。

2つめは、自分自身が「東アジア」を実感してきたということがあります。私が学生の時代には、たとえば金 知見先生(1931-2001)が身近におられました。先生は韓国出身のすぐ上の先輩で、華厳を専門にされた先生です。そのお弟子の方々が活躍されています。私が韓国仏教と中国や日本の仏教とのつながりを強く意識しはじめたのはこの先生のお蔭なのです。だから、これも縁の力です。

また、教える立場になってからは、留学生が中国・台湾からたくさん来るようになりました。私の授業では、日本人よりも外国人の学生が多いくらいの演習もありました。

やはりこういう場ができてこそ、お互いがわかり合える。それぞれに独自のものの発想や考え方を皆がする。そういう現場が、すぐ足元にあったということも大きかったですね。

しかし、もちろん細かく見ていくと、演習の場合でも歴史の捉え方や思想の評価の仕方などになると偏見がつきまとうこともなくはない。個人的ないし民族的な偏見です。それをどれだけ削ぎ落して、まっさらな目で見ていくことができるかということが、教場の大事な役割の一つだと思います。「東アジア」を掲げたことも、この点で一定の役割を果たしているのかもしれません。たとえば華厳の場合も義湘が、法蔵よりも真摯かつ親密に智儼大師の思想と実践を受け継いでいるといえる側面があるのです。

なお、風土性のことも忘れてはなりません。さっきは時代性のことを申しましたけれども、やはり風土性もあるので、なぜこういう思想が生まれたのか、こういう発展の仕方をしたのかということを見るためには、どうしても広い視野を持って、どのような精神風土に育まれてきたのかについて考えなければいけないのではないか。だから、日本や中国や韓国の思想を扱うときには、東アジアとして、少なくともその全体を見るというのか、とりあえず、眺めるだけでいいのですが、その上で改めてそれぞれの精神風土の独自性に注意するという姿勢を持ってほしいと思っています。

―先生が「東アジア仏教」という大枠を用意してくださったことで、仏教者の他者理解や交流などが、広がっていったかと思うのです。広がったものを保ち続けるコツのようなものがあればお聞きしたいと思います。

『華厳宗祖師絵伝』というものをご存知でしょうか。明恵(1173-1232)がまとめたと伝わる絵図です。これには新羅の僧侶、元暁と義湘の2人が取り上げられている。ただし華厳という名前がつきながら、中国華厳宗の人物を入れていないのです。

「なぜそうなの?」となりますよね。もちろん、直接には韓国仏教とのつながりの深さによるのでしょう。いかに日本仏教が、深いつながりを持っているかという1つの証明にもなりますね。けれども、少し調べれば分かることですが、元暁は中国留学せず、ずっと新羅にいて仏教を探求し、独特の仏教論を構築し熱心な居士として生きた人で「華厳宗」の枠内には入りきれないところがあります。他方、義湘はすでに述べたように、中国へ渡って勉強しています。ですから、そういうつながりにもっと注意してもいいはずなのに、それがほとんど出てきません。しかも、この絵伝では、恋愛物語が大きな比重を占めています。つまり、ある長者の娘が義湘に恋をする。しかし、義湘は船に乗って新羅に帰っていく。すると彼女は、その船を追って海に飛び込み龍に変身してその船を守る、という話なのです。

この絵伝は明恵が作成を企画して、自分が添え描きをしたともいわれますが、こうなってくると、美術史学の研究者などとも議論を交わさなくてはいけない。

今、私が世話役の一人となっている催しの一つに、東大寺の「グレイトブッダ・シンポジウム」という会がありますが、そこでは仏教分野、歴史分野、それから美術史分野の人たちが一緒になって活動しています。こうした形の共同研究も一つの参考になると思います。

ただ、注意しなければならないことは異分野同士の場合には、お互いに敬意を持って、ミーティングをやる。あるいは、シンポジウムをやるということが、とても大事だと思います。ただ、いろいろな人が集まったからうまくいく、賑やかでいいというものではありません。やはり、質的な深まりが大切ですし、それを持たせるためには、互いの敬意が不可欠だと、私は思います。そして、素直に、真面目に聞くことです。

『法華経』には素直な心、柔らかな心をもって仏にお会いしたいと願えば、そうすれば必ず仏に出会えるとありますね。仏に出会えるということは美術的な観点からでいうと、本当に美しいものに出会うということですし、そういう場では自然に手が合わさるのではないでしょうか。これは、あらゆる場の理想を表していると見ることもできると思います。

04.三帰依文について

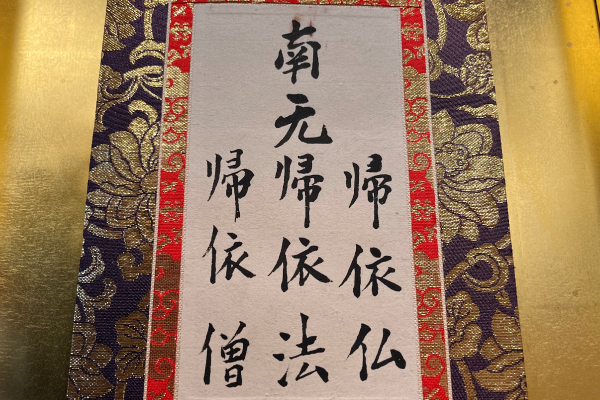

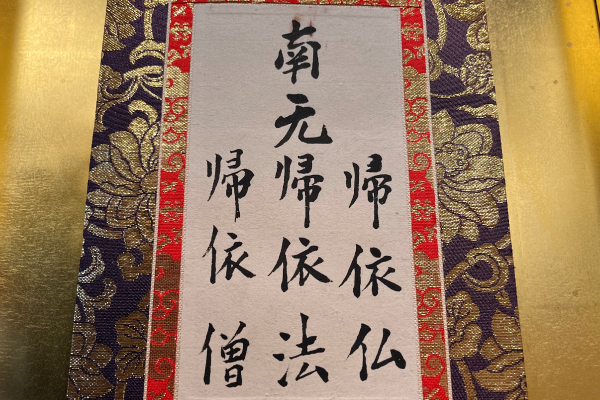

「三帰依文」というものは、先生のご専門である『華厳経』の一節です。仏教徒としての基本である「三帰依文」に対する先生の思いなどというものはありますか。

自ら仏に帰依したてまつる。

まさに願わくは衆生とともに、大道を体解して、無上意を発さん。

自ら法に帰依したてまつる。

まさに願わくは衆生とともに、深く経蔵に入りて、智慧海のごとくならん。

自ら僧に帰依したてまつる。

まさに願わくは衆生とともに、大衆を統理して、一切無碍ならん。

(『大方廣仏華厳経』浄行品第七 部分所収)

浄行品は、原文は在家にあったものが信心をおこし、出家をし、修行を進めて、願いの筋道を明らかにするものです。その場、その都度の出来事やあり方に関して細かく説く箇所の一部なのです。しかし、「三帰依文」として抜粋され、独立したこの言葉は、理念の面で出家者と在家者を分けることなく扱われます。

ですから、三帰依文を読誦して「出家者だから、お坊さんだから偉い」などと思うことは間違いです。出家者も在家者も同じ思いで帰依するのです。「衆生と共に」これは、誰もが、自分も衆生の1人であるという捉え方をするのでこういう読み方をするわけです。これは原文からいうと、少し無理のある読み方なのですが、衆生がみな「こうあってほしい」という願いを込めたものなのです。つまり、一人ひとりが菩薩であるという自覚を持たないといけない。「自分も衆生の1人だから、仏様に助けられて」みたいに、そちらへ流れていってしまうと本意から外れてしまいます。それも悪いことではありませんが、本当は自分が菩薩として生きようという願いを立てる。できなければ、反省し、懺悔して、またその願いに立ち戻るのです。そうありたい、そうなりたいという、先ほどの願いです。そういうものをもって生きていくだけだと私は思います。

そして、仏を敬うことはもちろんだけれども、合わせて法を尊び、さらに僧=サンガを敬う。僧とは広くは「生きとし生けるもの全て」ということです。私は世界サンガという言葉も使っていて、この世にある全ての存在が、サンガの一員であると思っています。人だけではなく、植物も入ってくるし、それ以外の山川草木、山や川や石ころの1つも、あるべくしてそこにある。そういう存在であり、それらの一つ一つがあって、我々の命もある。サンガに帰依するとき、はじめてすべての人、すべての存在に対して「ありがたい」「ありがとう」と言えるのではないでしょうか。

昔は、「生き物が全てである」という考え方とともに「人間は全ての生き物に支えられている」という感覚もあったと思います。森が生み出す木の実やキノコなど、あるいは野に生える自然の野菜類、そういったものを支えにして、あるいは、狩りによって動物の肉を得たり、漁によって海の魚を捕まえたりして食を得て生きているわけですから、そういう感覚が誰にもあったはずです。生活を振り返って、当たり前の話なのだから「ありがとう」という言葉が、自然に出てくる情況です。ところが今は、こういう感覚が忘れられている感じがしてなりません。

仏に帰依し、その教えに帰依するとともに、世界サンガに帰依するという思いを取り戻し、みなが「ありがとう」といいあえる時を復活させたいものです。

05.後学に向けて

―若手の研究者や僧侶、後学の者に向けて先生が思われること、期待することというものをお話しいただけるとうれしいです。

できるだけストレートに本物、一番大事なもの、「お経」に触れるということだと思うのです。昔は何事にしても、入りたてのお弟子さんにこそ、良い物を見せるという教育の仕方があったようですね。骨董屋さんの場合は、出来の悪い物は見せない、良い物を見せる。それが1番力を付ける方法というのかな、眼力を養う事になるというのですね。本を読んで理解するという面でも、やはり良い本、大事な本から入るのがいいと、私は思います。目の場合は良い物を見る。耳の場合は良い音、素敵な音楽を聞く。それを繰り返す中で自然に物のあり方を正しく知るという事ができてくるのではないでしょうか。

だから、そこへ導く人、師ですね、その道の達人。そういう人を信じて、その教えに素直に従うこと、それが正しい道への入口になるのではないかな。やはりいい物、いい人との出会いです。

これはもちろんそれぞれで、そういう縁がなかなか得られない人もいらっしゃると思います。けれども、もしもまだそういう縁を得られていなければ、それを真剣に願うことです。こういう人に会いたいな、こういう物を見たいななど、まず願を立てる。それだと思うのです。では、仏教者の場合はどうか。その根本は道元禅師のお言葉では「弘法救生をおもひとせり」ということであり、親鸞聖人のいわれる「仏法ひろまれ」ではないでしょうか。そして、やはりその中でこそ、命豊かな一生が送れるのだと思います。このことに照らして、仏教伝道協会の活動は、とても大切だと思うのです。(木村先生は2017年より、第三代仏教伝道協会会長。)

そうはいっても、やはり地道な活動がベースです。それをしっかりやっていく。そして、新しいものも、どんどん取り入れていっていいけれども「これはどうかな」と思ったら、すぐにやめて構わないと、私は思っています。

こだわらないこと。これは、やはり「こういうところがあるのに気づいていなかった、まずかった」ということがあれば、変えていけばいいのです。だから、短期間であせって切ってしまうなど、はっきり分けてしまう必要もないですが、少し待とうという場合は、待つ姿勢もあっていいからね。やはり、大事なことは1つ1つ見極めるということでしょうね。

私自身はこのあと、ここに何年ご縁があるかはわかりません。また、この世の縁がどこで終わるかもわかりません。けれども、人生の区切り方がありますから、これに則れば私の人生は、大体3つに区切られると思っています。その第一期は、生まれてから40歳前後までで、少し長いのですが、学修・葛藤期です。少しずつ習い、学び、修めることを続けながらも、あれこれと葛藤し、苦しんできたというわけです。学修と葛藤は、くっついていたというのが実感です。ひたすら素直にずっと勉強し続けることなどできなかった。どこまできても、やはり煩悩具足です。それが40歳くらいまで続いたといえるのではないかと思います。

やっとそのくらいになって、孔子がいわれる不惑の年ですが、この前後から自立・共育期に入ったと言えるかと思います。つまり、やっと自分の足で立てるようになり、人を教える立場になったが、同時にそういう自分が他の人々、他の存在に育てられていく。これは「共育」だと思うのです。共に育て、育っていくという、両方ですね。それが、これまでの時期かなと思っている次第です。

では、この先はどうなのか。私は、随縁・遊行期と名づけています。もうこの先を区切る必要はなく、ゆったりと縁に随い縁に応じて学びを重ねながら、自由に出歩き、人や色々なものと出会い、それなりのお役に立てればという願いを込めた設定です。

私は現在、まだ元気が多少ありますが、もしも、季節が変わるように死が訪れたら「ああ、気がついたら死んでいたなぁ」と。そういう世界に安らぐのがいいのではないですか。

インタビュー日:2022年10月28日

公益財団法人仏教伝道協会 理事室(港区)

文責:金澤豊(仏教伝道協会)